TRANSFORMASI LAHAN JADI HARAPAN: PERAN PEMUDA INOVATIF DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN LEWAT MODEL PERTANIAN SITARON

Invalid Date

Dilihat 1.059 kali

TRANSFORMASI LAHAN JADI HARAPAN: PERAN PEMUDA INOVATIF DALAM MEMBANGUN MASA DEPN LEWAT MODEL PERTANIAN SITARON

oleh:

ALBERTUS AGUNG

(Mahasiswa KKN Tematik Universitas Katolik Indonesia St. Paulus Ruteng & Peserta Mandalika Essay Competition 7 di Lombok)

****

PENDAHULUAN

Indonesia tengah menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar yang menargetkan bangsa ini menjadi negara maju berdaya saing tinggi tepat saat usianya genap satu abad. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, transformasi di sektor pertanian menjadi salah satu kunci utama, terutama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan, krisis iklim, dan optimalisasi sumber daya lahan. Di tengah dinamika ini, pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memadukan semangat inovasi, teknologi, dan kearifan lokal.

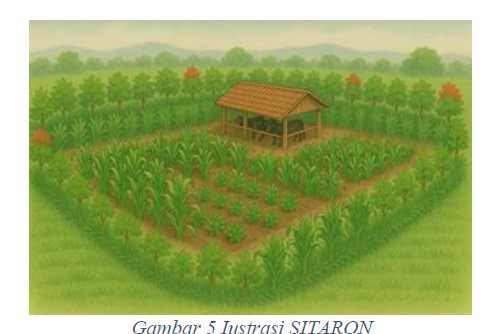

Model pertanian SITARON (Sistem Pertanian Tiga Strata, Tumpang Sari dan Paronisasi) merupakan salah satu pendekatan inovatif yang lahir dari kesadaran akan pentingnya pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini mengintegrasikan tiga lapisan budidaya tanaman secara harmonis dalam satu lahan dengan sistem tumpang sari, sekaligus memanfaatkan prinsip paronisasi sebagai bentuk kolaborasi antarpetani. Selain meningkatkan produktivitas dan diversifikasi hasil, sistem ini juga mendukung praktik pertanian zero waste, yaitu pendekatan yang meminimalisir limbah dan memaksimalkan pemanfaatan kembali sumber daya seperti limbah organik menjadi pupuk kompos atau pakan ternak.

Siklus pertanian zero waste ini dapat menggabungkan sektor pertanian dan peternakan seperti peternakan Sapi Bali. Sapi Bali (Bos sondaicus) adalah jenis sapi potong yang budidayakan di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di wilayah Pulau Sumba, Pulau Timor dan Pulau Flores. Di Pulau Flores Sapi Bali banyak dikembangbiakan di daerah Kabupaten Manggarai yang terkenal dengan wilayah dengan melimpahnya Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang disebabkan curah hujan yang lebih tinggi di bandingkan wilayah lain di NTT (BPS, 2023). Peluang lain, sektor peternakan sapi bali juga harus ditingkatkan produksinya untuk mendukung terwujudnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi di Indonesia (Wisudaningsi et al., 2019). Dengan peningkatan produksi ini maka peternak akan dapat memenuhi kebutuhan permintaan daging sapi pada program MBG di masing-masing daerah tanpa perlu adanya inpor daging dari luar daerah.

Kehadiran pemuda dalam implementasi model SITARON menjadi krusial. Dengan bekal pengetahuan, kreativitas, serta akses terhadap teknologi digital dan informasi, pemuda dapat menjadi motor penggerak transformasi lahan tidur menjadi lahan produktif yang berdaya guna tinggi. Lebih dari itu, semangat kolaborasi dan kepemimpinan sosial yang dimiliki generasi muda mampu mendorong lahirnya ekosistem pertanian yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.

******

ISI

1. Prinsip dan Konsep Dasar Model SITARON

Prinsip Dasar

Model SITARON (Sistem Pertanian 3 Strata, Tumpang Sari, dan Paronisasi) merupakan sistem pertanian terpadu berbasis agroekologi dan sirkularitas yang mengintegrasikan tanaman dan ternak untuk menciptakan sistem zero waste. Sistem ini mendukung ketahanan pangan lokal dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanfaatkan lahan kecil secara efisien. Stratum pertama menanam leguminosa seperti kelor (sumber protein nabati) dan kaliandra (pakan ternak). Stratum kedua menerapkan tumpangsari jagung dan kacang tanah untuk meningkatkan efisiensi lahan, memperbaiki tanah, dan menyediakan sumber pangan bergizi. Stratum ketiga mengintegrasikan Sapi Bali dalam sistem paronisasi, yang memanfaatkan limbah tanaman sebagai pakan dan menghasilkan pupuk organik untuk tanaman.

Model ini membentuk siklus tertutup yang mengurangi limbah, menghemat pupuk kimia, dan meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan secara bersamaan. Meskipun komponen seperti tumpangsari dan paronisasi telah diteliti secara terpisah, SITARON menghadirkan integrasi ketiganya dalam satu model holistik yang belum banyak dikaji. Tujuan dari pengembangan model ini adalah untuk meningkatkan ekonomi petani, menyediakan pangan bergizi, dan mendukung program MBG. Manfaatnya meliputi penguatan pendekatan agroekologi, peningkatan pendapatan petani, pengurangan limbah, dan terciptanya sistem pangan berkelanjutan di desa.

Konsep Dasar

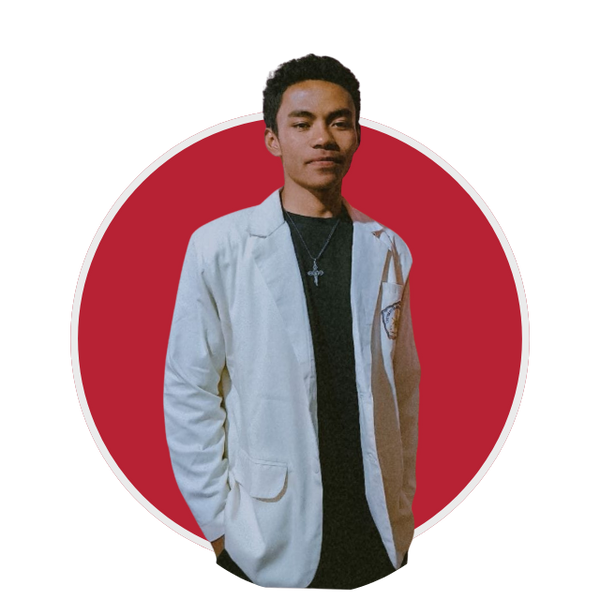

Pada stratum pertama dalam model SITARON, ditanam tanaman kelor (Moringa oleifera) dan kaliandra (Calliandra calothyrsus) secara selang-seling di sisi luar lahan. Kelor dikenal sebagai superfood karena kandungan gizi tinggi seperti vitamin A, C, E, mineral, dan protein 25–30% (Pade & Bulotio, 2019), menjadikannya pangan tambahan dalam program MBG. Kaliandra mengandung protein kasar tinggi (20,84%) dan berfungsi sebagai pakan ternak sumber protein untuk Sapi Bali (Salvia et al., 2022). Tanaman leguminosa seperti kelor dan kaliandra berperan penting dalam fiksasi nitrogen melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium, sehingga memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Selain itu, leguminosa mencegah erosi, memperbaiki struktur tanah hingga 70%, dan berfungsi sebagai tanaman pelindung serta sumber kayu bakar (Partama et al., 2013).

Tanaman kelor dan kaliandra akan ditanam selang-seling pada setiap sisi lahan, seperti pada rumus berikut:

………Kal│Kel│Kal│Kel│Kal Kel…….

Keterangan:

Kal : Kaliandra

Kel : Kelor

│ : Jarak antar tanaman

Tanaman penghantar menuju ke strata ke dua adalah rumput raja. Rumput raja ini juga berperan sebagai hijauan pakan ternak yang di berikan pada ternak sapi bali. Rumput ini memiliki kandungan nutrisi yang bagus saat dipanen pada umur 40 hari setelah tanam atau setelah pemotongan yang dilakukan sebelumnya. Kandungan nutrisi yang tedapat dalam rumput raja Kadar air: 70–80%, Bahan kering, (BK): 20–30%, Protein kasar (PK): 8–14%, Serat kasar (SK): 25–35%, Lemak kasar: 1.5–2.5%, Abu (mineral total): 8–12%, Kalsium (Ca): 0.3–0.6%, Fosfor (P): 0.2–0.4% (Syamsuddin 2013).

Stratum kedua menerapkan sistem tumpangsari antara jagung (Zea mays) dan kacang tanah (Arachis hypogaea) secara selang-seling dalam satu bedeng. Sistem ini efisien untuk lahan terbatas karena menghasilkan dua komoditas sekaligus. Kacang tanah meningkatkan kesuburan tanah melalui fiksasi nitrogen, membantu pengendalian gulma, serta diversifikasi tanaman mengurangi risiko gagal panen. Hasil panen jagung dan kacang tanah berguna untuk konsumsi MBG dan bahan konsentrat ternak. Limbah panen berupa jerami dapat diolah melalui proses amoniasi dengan urea dan EM4 untuk meningkatkan kecernaan pakan ternak.

Pada stratum kedua akan ditanami tumpangsari tanaman jagung (Zea mays) dan kacang tanah (Arachis hypogaea). Tanaman ini akan ditanam dalam satu bedeng secara bersamaan dengan selang-seling seperti rumus berikut:

X J│KT│J X J│KT│J X J│KT│J X

Keterangan:

X : Lorong pemisah antar bedeng

J : Tanaman Jagung

│ : Pemisah antar tanaman dalam satu bedeng

KT : Tanaman Kacang Tanah

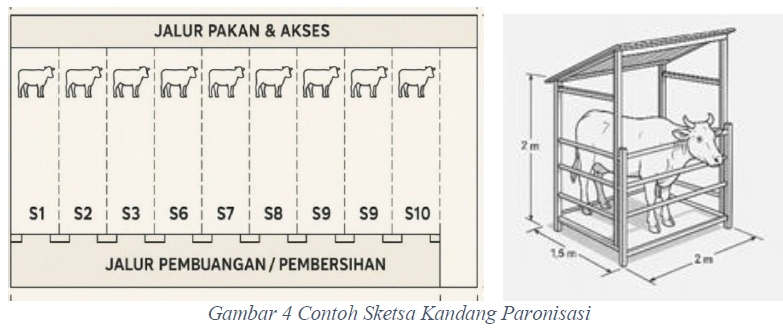

Stratum ketiga adalah zona kandang individual Sapi Bali (±10 ekor), yang diberi pakan dari seluruh strata. Kandang dilengkapi sumur bor untuk pasokan air. Feses sapi diolah menjadi bokashi, dan urinnya menjadi POC (Pupuk Organik Cair). Keduanya digunakan kembali untuk menyuburkan tanaman di semua strata. Bokashi meningkatkan hasil panen jagung dan kacang tanah, sedangkan POC memperbaiki kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman secara signifikan. Model SITARON secara keseluruhan menciptakan sistem pertanian zero waste, di mana semua limbah dimanfaatkan kembali untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan dan pakan dalam satu ekosistem terpadu.

2. Kolaborasi Pemuda dengan SITARON

Peran pemuda dalam pengembangan model pertanian terpadu seperti SITARON sangat strategis jika dikonsolidasikan melalui wadah-wadah kolektif seperti Kelompok Tani Muda. Kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam transformasi praktik pertanian tradisional menjadi sistem agroekologi yang inovatif dan berkelanjutan. Studi oleh Simbolon et al., (2021) menunjukkan bahwa kelompok tani muda yang difasilitasi dengan pelatihan teknis dan manajemen usaha tani dapat meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk lokal. Selain itu, mahasiswa dapat menjadi motor penggerak inisiasi program SITARON melalui skema seperti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan proyek sociopreneurship berbasis kampus. Program-program ini memungkinkan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi ke masyarakat secara langsung dan berkelanjutan (Asis et al., 2022).

Dukungan teknologi digital juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kolaborasi pemuda. Aplikasi pertanian digital seperti AgriSmart dan LadangKu telah terbukti meningkatkan produktivitas dan efisiensi pencatatan hasil pertanian serta distribusi pakan ternak (Qudrotulloh et al., 2022). Pemanfaatan drone untuk pemetaan lahan, serta media sosial dan platform e-commerce untuk pemasaran produk pertanian, semakin memperluas jangkauan dan dampak ekonomi dari model SITARON. Tidak hanya itu, pemanfaatan platform pelatihan online dan webinar dari Kementerian Pertanian maupun startup agritech memungkinkan pemuda tani mendapatkan pembelajaran yang adaptif dan tepat waktu (Don Piran, 2022). Dengan demikian, integrasi antara inisiatif lokal, pendampingan akademik, dan teknologi digital menjadikan kolaborasi pemuda sebagai pilar utama dalam kesuksesan dan keberlanjutan model SITARON untuk ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.

Dengan menggabungkan kekuatan kelompok tani muda, inisiasi berbasis kampus, dan teknologi digital, pemuda tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi penggerak utama transformasi pertanian berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini akan mempercepat replikasi model SITARON ke berbagai wilayah dan memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas menuju Indonesia Emas 2045.

3. Gambaran Umum dan Simulasi Keuntungan SITARON

Dalam “SITARON” jika mengunakan lahan ± 1 hektar (10.000 m2) dengan pola strata paling luar (strata 1) akan di tanami kaliandra dan kelor dengan pola penanaman selang-seling dengan jarak tanam 2m antar tanaman. Hal ini sesuai dengan Pade & Bulotio, (2019) menyatakan bahwa jarak tanam antar kaliandra dan kelor berkisar 2-3 meter untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika di hitung maka akan membutuhkan 51 benih pada setiap sisi, jadi total yang di butuhka pada ke empat sisi 204 benih, yang terbagi atas 102 benih kaliandra dan 102 benih kelor. Sebagai penghatar dari stratum pertama ke startum kedua rumput raja ini akan di tanami sejauh ± 3 m pada setiap sisi sebagai selingan menuju stratum yang ke dua. Tanaman penghantar menuju ke strata ke dua adalah rumput raja. Rumput raja ini juga berperan sebagai hijauan pakan ternak yang di berikan pada ternak sapi bali.

Pada stratum kedua, diterapkan sistem tumpang sari antara jagung dan kacang tanah untuk memperoleh dua komoditas sekaligus. Pola ini meningkatkan produktivitas karena keduanya membentuk simbiosis mutualisme: kacang tanah memperkaya tanah dengan nitrogen, sementara jagung melindungi dari sengatan matahari. Menurut (Ngawit et al,. 2024) kombinasi ini meningkatkan akumulasi nitrogen, hasil panen, dan aktivitas mikroba tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman.

Pada stratum kedua, setiap sisi lahan berukuran 64 m² dengan lima bedengan berukuran 2 meter × 62 cm dan lorong antarbedeng sekitar 70 cm. Pola tanamnya selang-seling antara jagung dan kacang tanah: jagung ditanam dengan jarak antarbaris 1 meter dan dalam baris 20 cm, sementara kacang tanah ditanam di tengah-tengah baris jagung dengan jarak antarbaris 30 cm dan dalam baris 10 cm. Yupita et al. (2022) ) menyatakan bahwa jarak tanam yang lebih lebar dapat meningkatkan hasil, tergantung kondisi lahan dan varietas tanaman.\n\nPada stratum ketiga, dibangun kandang individu untuk Sapi Bali dengan sistem paronisasi, yaitu metode penggemukan dengan sapi dikandangkan atau diikat menggunakan kandang jepit dan diberi 100% pakan hijauan jenis lamtoro. Metode ini umum digunakan di Kabupaten Kupang, NTT.

Simulasi keuntungan menggunakan analisis Break-Even Point (BEP) untuk penerapan model SITARON pada lahan seluas 1 hektar dengan integrasi 10 ekor Sapi Bali menunjukkan prospek usaha yang sangat menguntungkan dan efisien. Dari sisi pendapatan, satu hektar lahan diproyeksikan menghasilkan sekitar 6.000 kg jagung pipil dengan harga pasar Rp5.000/kg, sehingga menghasilkan Rp30 juta. Di sisi lain, sistem tumpangsari memberikan tambahan hasildari kacang tanah sebanyak 1.500 kg dengan harga Rp20.000/kg, senilai Rp30 juta. Tanaman kelor yang ditanam di stratum pertama dipanen sebanyak 4.000 kg daun per tahun (sekitar enam kali panen), dengan harga Rp2.000/kg, memberikan pendapatan Rp8 juta. Selain komoditas tanaman, integrasi ternak Sapi Bali menjadi pilar utama dengan asumsi 10 ekor sapi dijual dalam satu tahun pada harga rata-rata Rp15 juta per ekor, menghasilkan pendapatan sebesar Rp150 juta. Total akumulasi pendapatan seluruh komoditas mencapai Rp218 juta per tahun.

Sementara itu, biaya operasional usaha terbagi menjadi dua: biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap mencakup pembangunan kandang sistem paronisasi (Rp25 juta), sumur bor dan pompa air (Rp15 juta), serta alat kerja seperti sprayer dan ember (Rp5 juta). Biaya tetap ini diamortisasi selama masa manfaat 3–5 tahun, sehingga hanya dihitung sekitar Rp9,7 juta per tahun. Adapun biaya variabel meliputi pembelian bibit tanaman (jagung, kacang tanah, kelor dan kaliandra) sebesar Rp4,5 juta, biaya pakan tambahan ternak Rp8 juta, fermentasi limbah dan bokashi Rp2 juta, upah tenaga kerja Rp10 juta, pupuk organik dan bahan EM4 Rp2,5 juta, vaksinasi dan obat ternak Rp2 juta, serta biaya transportasi dan distribusi Rp3 juta. Seluruh biaya variabel ini berjumlah Rp32 juta per tahun. Dengan demikian, total biaya operasional tahunan mencapai Rp41,7 juta.

Jika dibandingkan dengan pendapatan tahunan sebesar Rp218 juta, maka BEP sudah tercapai jauh sebelum seluruh hasil dipanen. Bahkan, usaha ini menghasilkan surplus atau laba bersih sekitar Rp176,3 juta per tahun. Ini membuktikan bahwa model SITARON tidak hanya efisien dalam memanfaatkan lahan dan limbah organik, tetapi juga sangat menguntungkan secara ekonomi. Penerapan sistem ini sangat relevan untuk digerakkan oleh kelompok tani muda, karena selain mendatangkan keuntungan nyata, sistem ini mendukung diversifikasi usaha tani, ketahanan pangan lokal, serta penerapan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan zero waste.

4. Tantangan dan Solusi Penerapan SITARON

Meskipun model pertanian SITARON menawarkan pendekatan inovatif dan berkelanjutan, penerapannya di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan modal dan akses peralatan pertanian modern yang masih menjadi hambatan bagi banyak petani, terutama petani muda. Selain itu, resistensi terhadap perubahan pola tanam dan pemeliharaan ternak secara terpadu juga cukup tinggi, khususnya di wilayah yang masih memegang teguh praktik pertanian tradisional. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip zero waste dan minimnya literasi digital di kalangan petani desa turut menjadi kendala dalam mengadopsi sistem ini secara luas.

Sebagai solusinya, dibutuhkan pendekatan bertahap melalui pendampingan intensif dan pelatihan teknis bagi petani oleh institusi pendidikan, Dinas Pertanian, dan lembaga swadaya masyarakat. Program seperti Sekolah Lapang Petani atau Smart Farmer dapat dimaksimalkan untuk mentransfer teknologi dan praktik agroekologi berkelanjutan. Selain itu, penyediaan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan platform pembiayaan berbasis komunitas (crowdfunding) seperti Amartha atau TaniFund dapat membantu petani muda mengatasi keterbatasan modal. Peran pemuda sebagai fasilitator teknologi dan jembatan komunikasi antara stakeholder juga menjadi kunci untuk mempercepat adopsi model SITARON secara luas.

5. Penguatan Peran Pemuda

Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI tahun 2023, Indonesia masih kekurangan petani muda, di mana dari total sekitar 33 juta petani, hanya 8% yang berusia di bawah 35 tahun. Hal ini mengindikasikan urgensi regenerasi petani sebagai syarat keberlanjutan sektor pertanian nasional. Dalam konteks ini, pemuda memegang peran penting tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai inovator yang mampu membawa pendekatan baru seperti model SITARON dengan memadukan teknologi digital, diversifikasi produksi, dan praktik ramah lingkungan.

Program Petani Milenial yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian menargetkan penciptaan 2,5 juta petani muda produktif pada 2025. Program ini memberi peluang bagi pemuda untuk mengakses pelatihan, pembiayaan, dan teknologi pertanian modern. Dengan keterlibatan aktif dalam penerapan SITARON, pemuda tidak hanya menjawab tantangan ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta membentuk ekosistem desa yang mandiri dan berkelanjutan.

*****

PENUTUP

Kesimpulan

Model pertanian SITARON (Sistem Pertanian Tiga Strata, Tumpang Sari, dan Paronisasi) merupakan inovasi pertanian-peternakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada konsep zero waste. Integrasi antara tanaman leguminosa, sistem tumpangsari, dan pemeliharaan ternak dalam satu kawasan mampu meningkatkan produktivitas pangan, memperbaiki kualitas tanah, serta memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi petani. Lebih dari itu, sistem ini secara konkret dapat mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pasokan bahan pangan lokal yang bergizi dan berkesinambungan.

Peran pemuda dalam pengembangan dan implementasi SITARON sangat krusial sebagai agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui kolaborasi kelompok tani muda, program berbasis kampus seperti KKN-T dan PKM, serta pemanfaatan teknologi digital pertanian, pemuda mampu menjadi pionir transformasi lahan tidur menjadi pusat produksi pangan yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, model SITARON tidak hanya layak diadopsi sebagai solusi pertanian masa depan, tetapi juga sebagai gerakan kolaboratif pemuda untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Penulis: Aldo Agung

*****

Jurnal ini dipakai sebagai Bahan Presentasi Lomba MANDALIKA ESSAY COMPETITION 7 Tanggal 3-9 September 2025 di Universitas Mataram

Bagikan:

Desa Tengku Lese

Kecamatan Rahong Utara

Kabupaten Manggarai

Provinsi Nusa Tenggara Timur

© 2026 Powered by PT Digital Desa Indonesia

Pengaduan

0

Kunjungan

Hari Ini